Se você está se preparando para concursos públicos, entender a Responsabilidade Civil do Estado é indispensável para garantir pontos preciosos em Direito Administrativo.

Esse tema aparece com frequência nas provas e exige do candidato não apenas a memorização das regras, mas também a compreensão das principais teorias que explicam quando e como o Estado deve responder por danos causados a terceiros.

Neste artigo — “Resumo Completo: Responsabilidade Civil do Estado para Concursos” — vamos explorar de forma clara e objetiva as teorias da responsabilidade estatal, suas principais particularidades e a forma como elas são cobradas pelas bancas.

Portanto, prepare-se para revisar os conceitos de culpa administrativa, risco administrativo e risco integral, com exemplos práticos e linguagem simples, perfeita para quem busca entender e memorizar o conteúdo de forma definitiva.

1. Teorias da Responsabilidade do Estado: conceitos iniciais

De maneira geral, a evolução dos conceitos da responsabilidade civil do Estado pode ser compreendida a partir da análise de cinco grandes teorias que foram desenvolvidas em diferentes épocas, cada uma buscando explicar a responsabilização extracontratual do Estado.

Para entender o modelo atual adotado no Brasil, é necessário observar como esse instituto se transformou ao longo da história.

Essa transformação não ocorreu de forma imediata, mas foi resultado de um processo gradativo de mudanças doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais, que acompanharam a própria evolução da relação entre o poder público e os cidadãos.

2. Teoria da Irresponsabilidade do Estado

A primeira fase da evolução da responsabilidade civil do Estado foi marcada pela chamada Teoria da Irresponsabilidade, segundo a qual o Estado não poderia ser responsabilizado por danos causados a particulares.

Esse entendimento estava diretamente ligado ao regime absolutista, em que prevalecia a máxima de que o “rei não erra” (the king can do no wrong).

Nessa lógica, o monarca era considerado o representante de Deus na Terra e, portanto, tudo o que ele fazia refletia a vontade divina.

Como Deus, em sua perfeição, jamais erra, também o rei ou o imperador, como seu representante, não poderia cometer erros.

Dessa forma, não havia espaço para responsabilizar nem o soberano nem o próprio Estado, já que ambos se confundiam.

Esse raciocínio ficou conhecido como princípio da inerrância: o soberano não falha, logo, não há que se falar em indenização por eventuais prejuízos sofridos pelos particulares. Do ponto de vista histórico, essa teoria foi característica dos períodos monárquicos.

No Brasil, embora não tenha sido oficialmente reconhecida, na prática existiram momentos em que ela foi aplicada, especialmente durante o período regencial, quando dispositivos constitucionais dificultavam a responsabilização do monarca.

A teoria da irresponsabilidade foi adotada pelo Brasil?

Assim, para fins de provas de concurso, é fundamental registrar que: a Teoria da Irresponsabilidade nunca foi adotada oficialmente no Brasil, embora, na prática, tenha encontrado aplicação em certos momentos históricos.

Apesar de ser considerada ultrapassada, ainda hoje é possível identificar resquícios dessa teoria na própria Constituição Federal de 1988.

Isso ocorre, por exemplo, nos atos típicos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que não geram responsabilidade civil para o Estado.

Imagine a seguinte situação:

O Congresso Nacional aprova uma lei que restringe a atividade de coaches apenas àqueles com formação superior específica e registro em conselho profissional.

Um coach que vive exclusivamente dessa atividade certamente seria prejudicado pela nova norma.

No entanto, não poderia ajuizar ação contra o Estado pedindo indenização, já que o Legislativo atuou dentro de sua função típica.

O mesmo raciocínio vale para decisões judiciais transitadas em julgado: mesmo que causem insatisfação, não podem ser questionadas por meio de pedido de reparação de danos. Contudo, como em quase tudo no Direito, existem exceções.

A Constituição Federal prevê, por exemplo, a responsabilidade do Estado em casos de erro judiciário.

Assim, mesmo que o Judiciário tenha atuado no exercício de sua função típica, se houver um equívoco comprovado, cabe indenização à vítima.

Em termos de marco temporal, costuma-se afirmar que a Teoria da Irresponsabilidade vigorou até a entrada em vigor do Código Civil de 1916, quando foi superada pela teoria subjetiva, que passou a admitir a responsabilização do Estado, desde que comprovada a culpa do agente público.

Atualmente, a Teoria da Irresponsabilidade é considerada incompatível com os princípios constitucionais e, portanto, está superada.

No entanto, continua sendo cobrada em concursos públicos, especialmente em sua perspectiva histórica, como a primeira fase da evolução da responsabilidade civil do Estado.

3. Teoria (civilista) da responsabilidade por atos de gestão.

A ideia de responsabilização do Estado surge, inicialmente, com base no direito privado. Surgem, assim, as teorias civilistas, também conhecidas como teorias intermediárias ou mistas.

Neste momento, o Estado é equiparado ao indivíduo, sendo obrigado a indenizar os danos causados a terceiros nas mesmas hipóteses em que os indivíduos também seriam, ou seja, de acordo com as regras do Direito Civil – daí o nome de teorias civilistas.

Inicialmente, a teoria fazia a diferenciação de atos de império e atos de gestão.

Nos atos de império, o Estado atuaria utilizando-se de sua soberania, como ocorre nas desapropriações ou na imposição de sanções.

Por outro lado, nos ato de gestão o Estado se coloca em situação de igualdade perante o particular, como em um contrato de locação ou na alienação de um bem.

Assim, a teoria considerava que o Estado só poderia ser responsabilizado pelos atos de gestão, ou seja, quando estivesse em condições de igualdade perante o particular.

Essa teoria logo foi superada, tendo em vista a inadequação de separar os atos de império dos atos de gestão, uma vez que o Estado é um só.

4. Teoria Subjetiva da Responsabilidade do Estado

A segunda fase da evolução da responsabilidade civil do Estado foi marcada pela chamada Teoria Subjetiva, que surgiu como uma tentativa de corrigir os abusos e injustiças deixados pelo modelo anterior de irresponsabilidade.

Essa teoria surgiu também como uma forma de aplicar ao Estado a mesma lógica de responsabilidade já existente no meio privado, funcionando como um mecanismo para limitar os poderes absolutos e garantir que o Estado pudesse ser responsabilizado de forma semelhante a qualquer particular.

Dessa forma, visando responsabilizar o Estado pelos danos causados por seus agentes, trouxe-se para o âmbito público a lógica da culpa já utilizada nas relações privadas.

Assim, os defensores dessa teoria acreditavam que, ao equiparar Estado e cidadão, seria possível reduzir a interferência estatal e responsabilizar o poder público por seus erros ou excessos.

Nesse contexto, a relação entre Estado e particular passou a ser vista como uma relação horizontal, diferente do modelo anterior, que era marcado por uma relação vertical, de superioridade do Estado sobre o indivíduo.

Na prática, a teoria subjetiva ficou conhecida também como teoria da culpa administrativa ou teoria mista (civilista), pois sua base estava no mesmo sistema do direito civil aplicado entre particulares.

Para fins históricos, essa teoria passou a vigorar a partir do Código Civil de 1916 e se manteve como predominante até a Constituição de 1946.

Dessa forma, o ponto central dessa teoria era que a responsabilidade do Estado só se configurava quando houvesse culpa ou dolo do agente público.

Ou seja, o particular, além de demonstrar o dano e a ligação dele com a conduta do agente, precisava provar também que esse agente atuou com negligência, imprudência, imperícia ou dolo.

Em termos práticos, para responsabilizar o Estado era necessário comprovar quatro elementos:

- Ato – sempre precisa ser demonstrado (a conduta do agente público).

- Dano – o resultado negativo causado ao particular.

- Nexo causal – a ligação entre a conduta do agente e o dano sofrido.

- Intenção do agente – aqui se verificava se houve dolo (intenção direta ou eventual) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Assim, apenas quando esses quatro requisitos estivessem comprovados seria possível responsabilizar o Estado.

Um exemplo ajuda a entender: imagine que um cidadão sofresse um acidente causado por um veículo oficial.

Para conseguir indenização, não bastaria demonstrar o dano (lesões) e o nexo causal (a ligação com a conduta do motorista).

Ele teria também que comprovar que o condutor agiu de forma culposa ou dolosa. Se não conseguisse provar a intenção ou a culpa, mesmo com o prejuízo evidente, não teria direito à indenização.

Apesar de representar um avanço importante em relação à teoria da irresponsabilidade, a teoria subjetiva ainda colocava um ônus excessivo sobre a vítima, pois exigia a produção de provas muitas vezes difíceis de obter, já que o particular não tinha acesso a documentos internos da administração ou aos meios de fiscalização.

Essa limitação foi justamente o que abriu caminho para a terceira fase da evolução, marcada pela adoção da Teoria Objetiva da Responsabilidade do Estado, baseada no risco administrativo, que buscou equilibrar melhor a relação entre Estado e cidadão.

A teoria Subjetiva ainda é aplicada atualmente no Brasil?

É importante destacar que, embora a regra atual seja a responsabilidade objetiva do Estado, a teoria subjetiva não foi totalmente abandonada e continua sendo aplicada em três situações específicas:

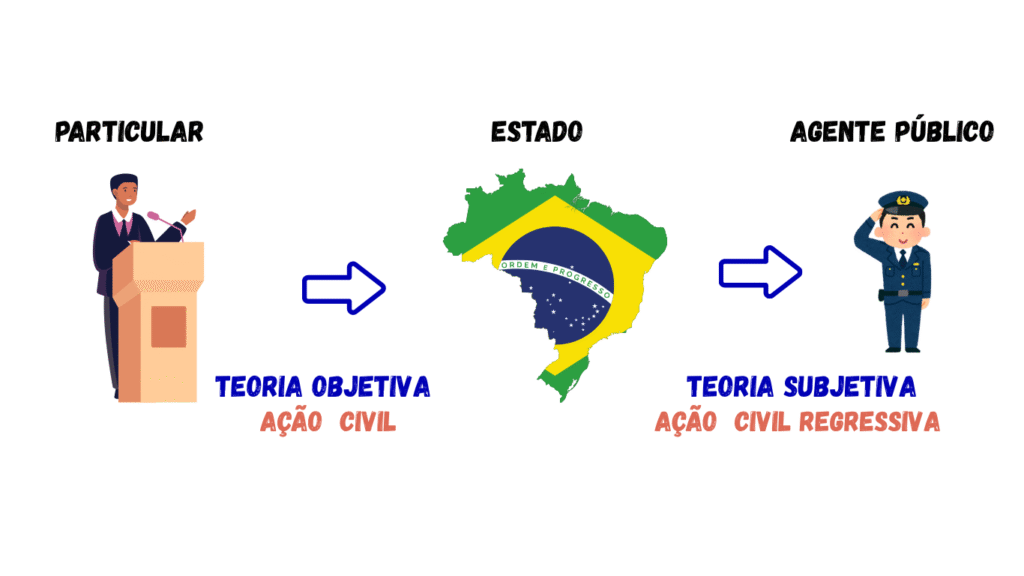

1) Ação regressiva contra o agente público

A ação regressiva contra o agente público é uma situação especial dentro da responsabilidade civil do Estado.

Como regra geral, a Constituição Federal, no art. 37, §6º, estabelece que o Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, aplicando-se a chamada teoria do risco administrativo.

Isso significa que, para a vítima ser indenizada, basta comprovar a existência do ato praticado pelo agente, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre os dois.

Dessa forma, não é necessário provar dolo ou culpa do agente público, pois a responsabilidade é objetiva.

No entanto, uma vez que o Estado indeniza a vítima, surge a possibilidade de ele buscar o ressarcimento desse valor diretamente contra o agente causador do dano.

Esse é o momento em que entra em cena a ação regressiva.

Aqui, a lógica muda: a relação jurídica já não é mais entre Estado e cidadão, mas entre Estado e agente público.

Nesse caso, a responsabilidade deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva, porque se estabelece uma disputa entre duas pessoas distintas – o Estado e o indivíduo (agente público).

Na ação regressiva, portanto, o Estado só terá êxito se conseguir comprovar que o agente atuou com dolo (quando o agente teve intenção de causar o dano) ou com culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Ou seja, para que haja condenação do agente público, não basta a mera ocorrência do ato e do dano: é indispensável demonstrar também a conduta culposa ou dolosa.

Um exemplo ajuda a compreender melhor essa dinâmica. Imagine que um policial, em perseguição a um criminoso, atira de forma imprudente e acaba atingindo o carro de um cidadão inocente, que estava estacionado.

Nesse caso, o cidadão aciona o Estado em busca de indenização. Para ser indenizado, basta provar que o policial foi o autor do disparo, que o carro foi danificado e que o dano decorreu daquela ação.

O Estado, portanto, terá de pagar a indenização, independentemente de culpa do policial. Trata-se da aplicação da responsabilidade objetiva.

Depois de indenizar a vítima, o Estado pode mover uma ação regressiva contra o policial. Mas, nesse momento, o Estado só terá sucesso se comprovar que o policial agiu com dolo ou culpa.

Se ficar demonstrado que ele foi imprudente ao disparar, por exemplo, poderá ser responsabilizado a ressarcir o valor pago.

No entanto, se ele provar que agiu dentro da legalidade, seguindo os protocolos da função e sem culpa ou dolo, não haverá obrigação de devolver o valor.

Perceba que aqui temos uma distinção clara: na relação Estado e vítima, aplica-se a responsabilidade objetiva; já na relação Estado e agente público, aplica-se a responsabilidade subjetiva.

Isso significa que a ação regressiva é, na prática, a aplicação contemporânea da teoria subjetiva da responsabilidade civil, mesmo dentro de um sistema em que a regra geral é a objetividade.

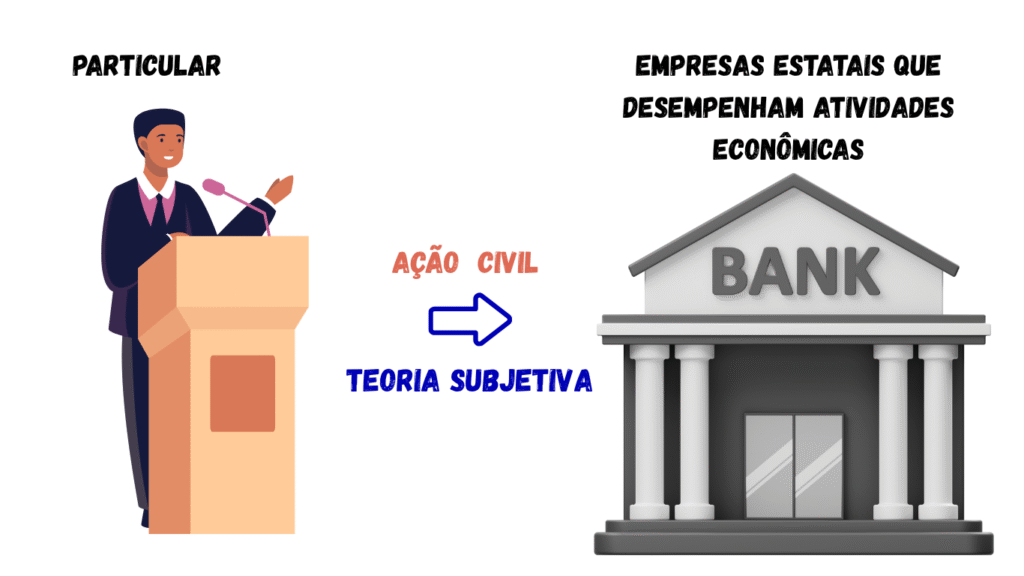

2) Atividades econômicas envolvendo as empresas estatais

A segunda hipótese em que se aplica a teoria subjetiva da responsabilidade civil do Estado diz respeito às atividades econômicas desempenhadas pelas empresas estatais.

Para entender bem esse ponto, é importante lembrar que as empresas estatais podem atuar de duas formas diferentes: algumas exercem serviços públicos essenciais, enquanto outras atuam em atividades econômicas típicas do setor privado.

Quando a estatal presta serviços públicos, como é o caso, por exemplo, da Sabesp (que atua no fornecimento de água e saneamento) ou da Eletrobras (que atua na geração e distribuição de energia elétrica), aplica-se a responsabilidade objetiva, que é a regra.

Isso significa que, caso causem algum dano ao usuário, basta à vítima comprovar o ato, o dano e o nexo causal, sem necessidade de demonstrar dolo ou culpa por parte da empresa estatal.

Por outro lado, quando a estatal exerce atividade econômica em sentido estrito, ou seja, uma atividade típica de mercado, concorrendo em igualdade de condições com empresas privadas, a responsabilidade passa a ser subjetiva.

Isso porque, nesse caso, a relação entre a empresa estatal e o particular deixa de ser marcada pela verticalidade da atuação do Estado e se torna uma relação horizontal, semelhante àquela existente entre duas empresas privadas.

Um exemplo clássico são os bancos estatais, como a Caixa Econômica Federal (empresa pública) ou o Banco do Brasil (sociedade de economia mista).

Ambos desempenham atividades financeiras, que são atividades econômicas exploradas também pela iniciativa privada.

Nessas situações, se alguém ingressa com uma ação de indenização contra uma dessas instituições, não basta apenas comprovar a existência do ato, do dano e do nexo causal.

É necessário também demonstrar que a instituição agiu com dolo ou culpa.

Em outras palavras, deve-se provar que houve negligência, imprudência ou imperícia por parte da estatal, ou que houve intenção deliberada de causar o dano.

Isso mostra que, embora a regra geral no Brasil seja a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, ainda existem hipóteses em que se mantém a lógica da responsabilidade subjetiva, sendo uma delas justamente o exercício de atividades econômicas por empresas estatais.

Nesses casos, busca-se equiparar a atuação do Estado à das empresas privadas, exigindo a comprovação da intenção ou da falha de conduta para que haja condenação.

3) Omissão estatal

A terceira situação em que se aplica a teoria subjetiva da responsabilidade civil do Estado ocorre nos casos de omissão estatal.

Diferentemente da conduta comissiva — em que o Estado age de forma direta e causa o dano (teoria objetiva) —, aqui o problema está em uma não atuação do Poder Público.

Em outras palavras, a omissão acontece quando o Estado deveria agir para evitar um prejuízo ao particular, mas deixa de fazê-lo.

A doutrina explica que a responsabilidade por omissão se distingue da responsabilidade por ação.

Quando o Estado pratica uma ação que causa prejuízo, aplica-se a regra geral da responsabilidade objetiva, bastando comprovar o ato, o dano e o nexo causal.

Já nos casos de omissão, exige-se algo a mais: é necessário provar que o Estado tinha o dever jurídico de agir e que, por não agir ou agir de forma insuficiente, o dano foi possibilitado ou agravado.

É justamente por isso que, segundo a doutrina majoritária e também conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade civil do Estado nos casos de omissão é subjetiva.

Ou seja, além de comprovar o ato omissivo, o dano e o nexo causal, a vítima precisa demonstrar a culpa do Estado, caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia de seus agentes, ou pela falta de estrutura e providências mínimas necessárias para evitar o dano.

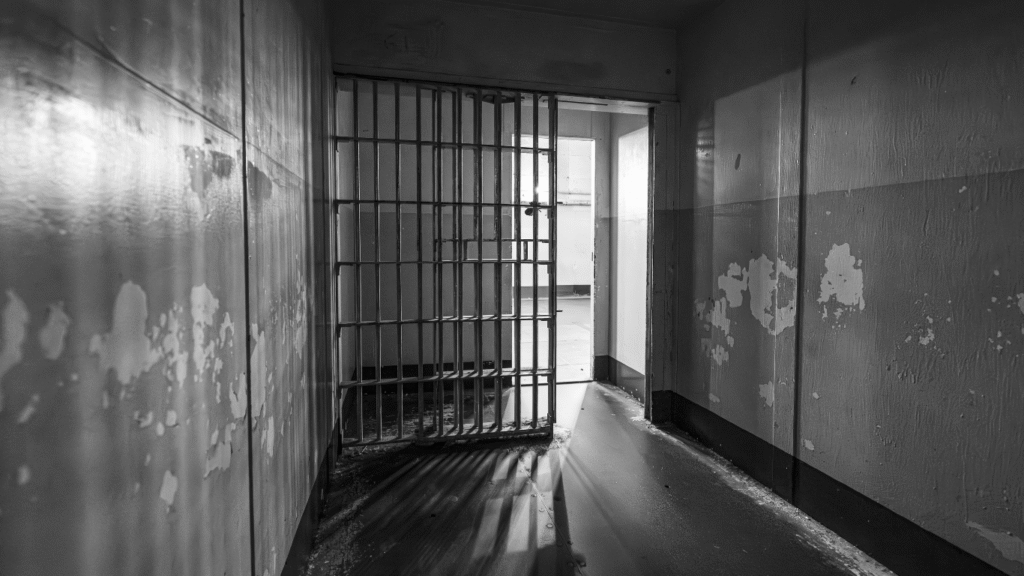

Um exemplo clássico é o caso do preso que sofre violência dentro de uma unidade prisional.

O Estado tem o dever constitucional de zelar pela integridade física do detento (art. 5º, XLIX, da Constituição Federal).

Se, por falha na vigilância ou ausência de medidas de segurança, o preso é agredido ou morto, pode haver responsabilização estatal.

No entanto, para configurar essa responsabilidade, a vítima (ou seus familiares) precisa demonstrar que houve falha do Estado em agir, ou seja, que o dano decorreu da sua culpa omissiva.

Outro exemplo envolve enchentes e desastres ambientais. Se a Administração Pública tinha conhecimento de risco iminente, mas deixou de adotar providências preventivas, como obras de contenção ou evacuação da população, e disso resulta prejuízo a particulares, poderá ser responsabilizada.

Novamente, será necessário comprovar que o Estado tinha ciência do risco e foi negligente em sua atuação.

Assim, a responsabilidade por omissão estatal não se dá de forma automática. É preciso provar que o Estado não cumpriu seu dever jurídico de agir e que sua conduta omissiva foi decisiva para a ocorrência do dano.

Dessa forma, nos casos de omissão, prevalece a lógica da responsabilidade subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa da Administração.

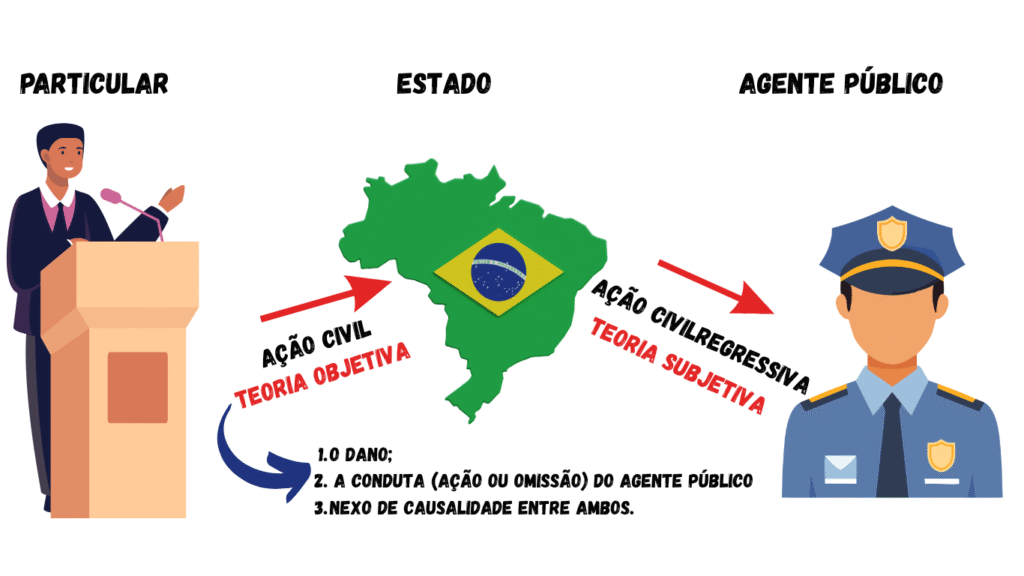

5. Teoria Objetiva da Responsabilidade do Estado

A fase mais moderna e que corresponde ao modelo vigente no Brasil é a da responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo.

Segundo esse entendimento, o Estado deve responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente de culpa. Basta que estejam presentes:

- O dano;

- A conduta (ação ou omissão) do agente público;

- O nexo de causalidade entre ambos.

O fundamento constitucional dessa teoria está no art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, que assegura ao particular o direito de ser indenizado.

No entanto, importante destacar: a responsabilidade objetiva não é ilimitada.

Existem situações em que o Estado pode se eximir do dever de indenizar, como nos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiro (esses pontos serão estudados adiante no curso, quando tratarmos das causas excludentes).

Essa teoria reflete a busca pelo equilíbrio entre o poder estatal e a proteção do cidadão, garantindo maior segurança jurídica e efetividade na tutela de direitos.

Em resumo, a evolução da responsabilidade civil do Estado pode ser vista como uma caminhada da irresponsabilidade absoluta → para a responsabilidade condicionada à culpa → até chegarmos à responsabilidade objetiva, que é a regra constitucional vigente.

Teoria Adotada pelo Brasil: Responsabilidade Civil Objetiva do Estado

De acordo com o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o Brasil adota como regra a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, também conhecida como Teoria do Risco Administrativo.

O texto constitucional estabelece:

Em outras palavras, não é necessário provar a culpa do agente público para que o Estado seja responsabilizado. Basta demonstrar três elementos essenciais:

- Conduta administrativa (ato comissivo ou omissivo do agente público);

- Dano sofrido pela vítima;

- Nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

Contudo, dentro da responsabilidade objetiva, existem duas teorias distintas, que costumam gerar confusão entre os candidatos: a Teoria do Risco Administrativo e a Teoria do Risco Integral.

1. Teoria do Risco Administrativo

É a regra geral adotada no Brasil.

Segundo essa teoria, o Estado deve indenizar o particular sempre que houver dano e nexo causal com a atuação estatal — ainda que o agente não tenha agido com culpa.

Porém, essa responsabilidade pode ser afastada em situações excepcionais, chamadas de excludentes de responsabilidade, como:

- Culpa exclusiva da vítima (quando o próprio lesado dá causa ao dano);

- Caso fortuito ou força maior (eventos imprevisíveis e inevitáveis);

- Fato de terceiro (quando o dano é causado por alguém alheio à relação com o Estado).

Assim, no risco administrativo, há possibilidade de defesa por parte do Estado, e o dever de indenizar pode ser atenuado ou afastado, total ou parcialmente.

2. Teoria do Risco Integral

Diferentemente da anterior, a Teoria do Risco Integral não admite excludentes de responsabilidade.

Ou seja, basta o dano e o nexo causal, sem qualquer possibilidade de o Estado se eximir da reparação — mesmo que o evento tenha ocorrido por força maior, culpa da vítima ou fato de terceiro.

Trata-se, portanto, de uma responsabilidade absoluta, aplicável apenas em situações excepcionais previstas em lei, como:

- Danos ambientais, conforme o art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente);

- Danos decorrentes de atos terroristas ou de guerra contra aeronaves brasileiras, conforme a Lei nº 10.744/2003.

Nesses casos, o Estado é obrigado a indenizar o prejuízo integralmente, independentemente de culpa ou de fatores externos que normalmente excluiriam a responsabilidade.

Portanto, o Brasil adota, como regra geral, a Teoria do Risco Administrativo, aplicando a Teoria do Risco Integral apenas em situações excepcionais e específicas previstas em lei.

Essa distinção é frequentemente cobrada em concursos públicos, especialmente nas provas de Direito Administrativo, pois exige do candidato o entendimento de quando o Estado pode — ou não — se eximir da obrigação de indenizar.